關於作者

綽號「真男人」的張嘉哲,是台灣目前最為人所知的馬拉松運動員之一。個人最佳成績為2:15:56,曾代表台灣出戰2012年倫敦奧運,而且是目前台灣首位九度跑進2:20大關的跑手。

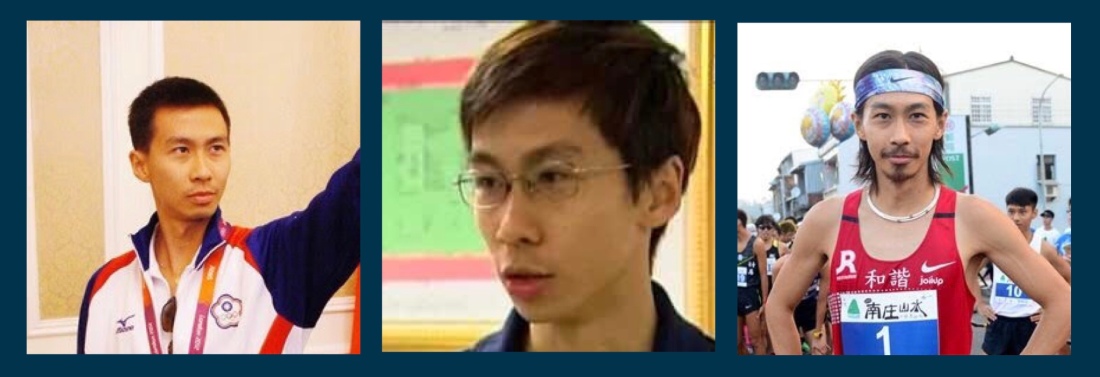

目前留著一把長髮,蓄了鬍子。個性一如外表獨特,不按牌理出牌。身為運動員,卻同時經營「真男人文創商行」。為協助家貧但愛好長跑的少年,設立「LoveShoes.tw」;為協助囿於語言障礙而對出國比賽的運動員,他又設立了TOSH(Taiwan’s Overseas Sports Helper)機構。

關於本書

本書屬自傳,是張嘉哲的首部著作。據出版資料,內容是張嘉哲口述,由陳禹志及果明珠撰寫。書後附錄有他新鮮熱辣為準備2018年東京馬拉松的17週訓練菜單。

Δ(左)張嘉哲代表台灣出戰奧運;(右)蝦叔在台北「森林跑站」買下本書,並在店內與張嘉哲戰衣合照。

閱讀重點

一、張嘉哲成長經歷

跑馬拉松不容易,跑到張嘉哲這樣的成績更不容易。他2:15:56的個人最佳時間,不單在台灣是歷代第二,就算放在整個華人跑圈也屬前列。《跑者魂》中很大篇幅,就是張嘉哲憶述自己一路如何走來。當中包括多次台灣本土重要賽事、內蒙古移地訓練。讀者可以看到一個本來不喜跑步的青年,如何受父親影響而變成日後的「真男人」。

Δ張嘉哲在小學四年級參加第一場木柵動物園路跑賽。

一如許多卓然有成的業餘跑者,要闖進如此高水平的境界,練習佔去了許多時間,無法支出時間應酬,朋友、同學就會逐漸生疏,這些是很多運動員的寫照了。特別的是,張嘉哲的教練就是其父,張父本人也是相當厲害的跑手。所以《跑者魂》當中可看到父親教練,與及另外一位在內蒙古遇到的日籍教練佐藤壽一對他產了怎樣的影響。

二、特立獨行的個性

一般人奮發唸書、工作的年紀,張嘉哲用了來征戰馬拉松,總被視為「不務正業」。不少人出於善意認為他不要過份埋首練跑,應該找份教職為以後日子打算。這些「提醒」背後的潛台詞明顯是:跑步不能當飯吃。然而,張嘉哲偏認為路是人走出來的,為甚麼一定要按大多人的方式去走?跑者為何不能商業,為何一定要坐等贊助,為何不能經營生意養活自己?《跑者魂》中有不少內容談及他這方面的觀點。

Δ不同時期的張嘉哲,外表大異其趣。

比起謀生途徑,張嘉哲近年留長髮蓄鬍子的不羈形象更為坊間所知。從外表上也足以反映了他的不妥協,他絕對不認同每個跑者定必要理平頭裝。在他心中,打扮耍帥非常重要。他覺得若然運動員本身都不喜歡自己的外表,又怎說服觀眾喜歡你,繼而感染別人支持自己所從事的運動?

另外身為台灣代表,張嘉哲的獨特個性遇上官僚體制,不用說都知道必然火花四濺,這也是閱讀《跑者魂》的另一看點。

三、奧運夢的過去與未來

畢竟張嘉哲為最人所熟知的身份,是台灣的奧運代表,所以《跑者魂》很重要的一部分是他有關奧運的經歷。其實他早擬挑戰入選2008年北京奧運,卻諷刺地只能在廈門跑出了2:40:36這個歷來最差成績。後來目標轉移到四年後的倫敦奧運,希望能達到最低門檻的2:18。結果在日本別府馬拉松,只能跑出2:19:24,以為又一次抱憾,豈料在最後關頭出戰北韓平壤萬景台馬拉松終跑出了2:16:06達標,過程實在峰迴路轉。

倫敦奧運以第77名作收,滿以為一切就此完結,卻因為網上有人覺得無人在賽事期間為台灣代表遞水,為他抱不平而鬧出「遞水門」這場不大不小的風波。這件事,令張嘉哲明白體育與政治根本密不可分。

Δ倫敦奧運期間鬧出「遞水門」事件的FB帖子。

執筆這刻張嘉哲即將35歲了,但他仍渴望參與2020年東京奧運。說來也巧,他在幾年前受傷,養傷年多才逐漸復出,就在今年年初的東京馬拉松跑出2:19:59佳績,成為首位9度跑進2:20的台灣跑手。所以這位老將日後若能達標絕非奇事,曾經以類似年紀出戰奧運馬拉松的代表也著實比比皆是。

金句摘錄

「我真心認為這是他做過最棒的事。」

——作者憶述父親突然開悟,不再重視比賽,改為無酬教導愛跑青年,並把自己未跑進三小時的獎狀撕掉,所有獎盃拿去回收。

「你們怎麼沒約我?」

「張嘉哲,啊,你不是隔天還要訓練,準時十點上床睡覺?」

——作者憶述往昔埋頭訓練,偶爾得悉同學玩通宵後的情況。

「你的最佳成績就等於你的名字,取決於地位高低,連帶別人看你的眼神也會改變。」

——作者憶述在內蒙訓練時。

「我心裡想著這種怪咖我再怎麼樣也不會輸吧,結果比賽開始後沒多久,我就被他狠狠套了一圈。」

——作者憶述2003參加世大運一萬米賽事時,遇到一位對手,模樣活像《哈利波特》世界裡的人。

「即使是倒數第二名,耍帥也絕對不能輸人。」

——作者憶述在世大運衝線後,把手環丢給幾位衝他尖叫的韓國女粉絲。

「擁有夢想跟堅持,全世界都會幫助你,這種事只有出現在書裡。」

——很多人都勸作者讀完研究所後,出來找個教職才是「穩定」。

「田徑場就是我們的舞台,作為運動員不在田徑場上打扮要在哪裡打扮?」

——作者指自己開始留長髮後,總不時聽到批評。

「這不是在田徑場上,被民眾不屑地認為霸佔跑道的那種悲傷哭泣,而是一種被認同的感動。」

——作者在日本琵琶湖馬拉松聽到當地民眾響徹雲霄打氣聲時,不禁熱淚盈眶。

「也許用投資或付出會比較恰當。」

——作者因為跑步而放棄了很多事情,但他不認為這是「犧牲」,因為跑步本就是他最愛的事。

「當你跑到全身起雞皮疙瘩,那便是了。」

——台灣8、90年代名將許績勝這樣回答作者「怎樣算是狀態好」的提問。

「雖然這個門檻在日本街頭,閉著眼睛隨便抓一個人都可以辦的到,但這個目標我已經期待了四年了。」

——作者在中國大獎賽一萬米賽事,首次跑進30分鐘。

「原來全世界最頂尖的運動菁英,其實也是會吃垃圾食物的。」

——作者在倫敦奧運看到選手村麥當勞櫃台前總是大排長龍。

「我對大家感到抱歉,已經沒有奧運LOGO的保險套。」

——作者指有些朋友對他去奧運總是「不懷好意」。

「真正馬拉松的起點,是在馬拉松之後。」

——作者提及奧運後「遞水門」風波。

「當年我二十九歲,那天讓我深信世界上從來沒有『體育歸體育,政治歸政治』這種謬論。」

——作者在「遞水門」事件後的感嘆。

「不管我離金牌有多遠,他們始終如冠軍般的為我歡呼。」

——作者指倫敦奧運期間英國民眾的落力打氣令他非常感動。

「為什麼不派林義傑或陳彦博去參加奧運馬拉松?」

——「遞水門」事件後,有民眾打電話去台灣田協投訴。

「奧運再去就有了,耍帥的機會可是千載難逢。」

——作者與歐陽靖談起奧運號碼布,就二話不說將之拆下來送給她。

「總有一天,我希望觀賞田徑就和張學友的演唱會一樣,一票難求。」

——作者慨嘆台灣到現場觀看田徑賽的民眾始終不多。

「受傷的時候會多出很多時間可以停下來做反省。」

——作者認為養傷對運動員心靈成長具積極意義。

「運動員,你每天玩手機,觀察過國外選手如何經營自己的IG嗎?」

——作者覺得運動員不應固步自封,被動期待贊助自動出現。

「我認為要像貝克漢又帥又有錢,老婆還漂亮,家庭美滿,代言接不完,這就是運動員的樣子。」

——作者不諱言自己「很商業」。